|

蓝星新时代网 | 版权所有 | 联系信箱及支付宝 fozairenjian#126.com (使用时#改@)

本站域名 www.lxxsd.cn 站内

|

1905年到1907年,梁启超依托《新民丛报》,以一人之力,对抗孙中山为首的革命党及其主持的《民报》,最终演变成一场“中国向何处去”的大论战。后世惯于将这场论战概括为“要改良还是要革命”,并惯称“革命派取得了论战的胜利”。但这种理解,恰恰是对这场关系中国历史未来走向甚巨的论战的最大误解。

论战的缘起,与梁启超自新大陆游历归来之后,思想上的转变有关系。庚子年前后,梁氏高呼革命,一度与孙中山走得极近;但新大陆之行,让梁氏对国民的政治素养产生了严重的怀疑——梁氏观察到:旧金山的华人文明程度远较国内华人要高得多,而且身处美国这样先进的共和政体之下,结果仍然“犹不能达文明之境”,而终日堕落于宗法的压迫和堂口的血斗。在梁氏看来,“全地球之社会,未有凌乱于旧金山之华人者”。

梁氏由此得出一种结论:华人目前“只能受专制不能享自由”,共和政体万不可行于今日之中国,因为“共和国民应有之资格,我同胞虽一不具”;如欲强制推行共和政体,其结果将不堪设想:“乃将不得幸福而得乱亡,不得自由而得专制”。对国民素质的悲观——“若夫数百年卵翼于专制政体之人民,既乏自治之习惯,复不识团体之公益,惟知持个人主义以各营其私”——让梁氏对革命与共和产生了怀疑。

1903年10月,梁氏自新大陆回国,绝口不再倡言革命,而将主要精力转向对国民进行“思想启蒙”,尤其注重启发国民的“爱国心”、“团结力”和“尚武”精神;同时,在政治上则不遗余力地提倡“缓进”——在当日,梁氏有着孙中山等人无法比拟的“青年导师”的社会影响力,其政见的这种转变,对以“激进”为主旨的革命党而言,无论如何,不能不说是一种沉重的打击。为免青年之锐气因梁氏的言论而受挫,为免本就弱小的革命力量因梁氏的言论而消解,革命党别无选择,唯有集中全部精英力量,在舆论上对梁氏形成围剿。

1905到1907年间,革命党倾巢出动,孙中山、胡汉民、汪兆铭、朱执信等均亲自披挂上阵,与梁启超作了长达三年的车轮论战。双方论战文字,合计逾百万言。此一论战,其初衷不过是革命党欲消除梁启超之言论对革命的消极作用,但随着论战的深入,越来越多的命题被纳入论战当中,可以说,此后中国百余年来所面临的所有重大政治命题,都在此次论战中得到了深入的讨论。国民的政治素质,也因此次论战,而得到了极大程度的提高,其启蒙作用,较之日后的“五四运动”,恐怕有过之而无不及,正如徐佛苏当日评价:

“乃不意当国亡种灭千钧一发之危机,而有贵报(新民丛报)与某报(民报)之政论,放一奇光异彩,于今日磷火青青阴气沉沉之中,其沉郁孤谅之血忱,精兴溥博之论据,诚足以开我我国千年来政治学案之新纪元。……呜呼,使我国于五六十年前而有此等学说耶,则世界牛耳之先取特权果谁属?否则于二三十年前而有此等学说耶,则东亚霸权果谁属?乃此等学说,竟至今日而始昌明,真中国前途之不幸也;然今日而能昌明此学说,则犹前途不幸中之幸也。”

百万余言的论战背后,其主题虽然纷繁芜杂,但却始终围绕着一个核心,即革命党的“三民主义”——1905年,孙中山在《民报》发刊词中正式提出以民族、民权、民生为主要内容的“三民主义”,并以之作为革命党的政治纲领。“三民主义”甫一出炉,即成为论战的焦点。

先说“民族主义”。 孙中山此一时期的阐述里,倡导“民族主义”,与倡导“排满”,是同一个意思。1902年之前,梁启超的“排满”言论也曾相当犀利,但此时,梁氏已明确成为了“排满革命”的反对者。这种反对,曾长期被扣以“站到维护清朝专制统治的立场上”这样的大帽子。

梁氏本人显然不可能认同自己是在“维护清朝的专制统治”。梁氏曾自陈,自己读到满洲入关残杀汉人那段历史,每每总是激愤到不能自制:“(我个人)诚非有所爱于满洲人也。若就感情方面论之,鄙人虽无似,抑亦一多血多泪之人也。每读《扬州十日记》、《嘉定屠城纪略》,未尝不热血溢涌。故数年前主张排满论,虽师友督责日至,曾不肯自变其说;即至今日,而此种思想,蟠结胸中,每当酒酣耳热,犹时或间发而不能自制。”

既如此,为何还要反对革命党“排满”呢?梁氏的理由有二。其一,现政府早已不是“满人政府”,梁氏质问革命党:“以今日论之,号称第二政府之天津(此暗指直隶总督袁世凯),坐镇其间者满人耶?而北京政府诸人,不几于皆为其傀儡耶?两江两湖两广之重镇,主之者汉人耶?满人耶?乃至满洲之本土东三省.今抚而治之者汉人耶?满人耶?平心论之,谓今之政权在满人掌握,而汉人不得与闻,决非衷于事实也。”

其二,梁氏所反对的不仅仅是“排满”,更是“排满”背后所隐含的“复仇主义”。梁氏说:假如“排满”可以救国,自己何尝不乐意?但问题是,以“排满”为手段推动革命,意味着是在鼓动汉人向满人复仇,是以仇恨作为革命的原始推力。革命的卑劣手段从一开始就背离了革命的高尚目的,革命又岂能成功?所以,梁氏总结道:

“(排满与救国)二者决不能相容。复仇则必出于暴动革命,暴动革命则必继以不完全的共和,不完全的共和则必至于亡国。故两者比较,吾宁含垢忍痛,而必不愿为亡国之罪人也。”

以“复仇主义”的方式发动革命,在此后中国历史的进程中,屡见不鲜。最显著的例子,是40年代的“土改”——“由于土地改革在很大程度上并非乡村社会阶级矛盾激化的自然产物,而是外力嵌入和政治动员的结果,所以土改领导者往往发现,发动农民斗争地主不是一件容易的事情,而必须借助诉苦、算账等手段才能逐步实现目标。就党的动员目标而言,通过土地再分配使农民‘翻身’并不是最终目的,更重要的是启发群众‘翻心’,即让他们认识到自己贫穷的根源在于受剥削,进而激发其对地主的复仇心理。要达到这一目的,最好的办法就是‘发动群众诉苦吐苦水’,‘诉苦越诉的苦,斗争亦好发动,群众越能翻心,否则群众即是翻了身亦不能翻心’。”(据《一九四〇年代的中国·上册》,中国社科院近代史所编著,李里峰《土改中的诉苦——一种民众动员技术的微观分析》)——仔细观察,1900年代革命党的“排满”宣传,与1940年代土改中的“诉苦”运动,其本质上是一样的,都是梁启超所谓的“复仇主义”,都是在以“复仇主义”作为革命的原始推力。

近代以来,中国经历种种革命,种种革命于手段层面均不讲究,革命复革命之后,民国学人张君劢所言——“天下往往有主义甚正当,徒以手段之误而流毒无穷……”——是值得深思的。

“民权主义”是论战中期的主要命题。革命党提倡“民权”的目的,是希望以此结束“千年专制之毒”。梁启超同样倡导“民权”,论战双方在这一点上并无歧异。争论的焦点,出现在如何促成“民权”——革命党的意见,是推翻清廷之后,建立共和政府,以“军政、训政、宪政”三个步骤来完成“民权主义”;梁启超的意见,是维持现有的君主政体,在此基础上实行“开民专制”,逐步达成“民权”。

孙中山的“民权路径”,最早由汪精卫笔述刊登在《民报》之上,文章说:

“先生之言曰:革命以民权为目的,……革命之志,在获民权;而革命之际,必重兵权。二者常相抵触者也。使其抑兵权欤?则脆弱而不足以集事;使其抑民权欤?则正军政府所优为者。宰制一切,无所掣肘,于军事甚便;而民权为所掩抑,不可复伸。天下大定,欲军政府解兵权以让民权,不可能之事也。……察君权民权之转捩,其枢机所在,为革命之际,先定兵权与民权之关系。盖其时用兵贵有专权,而民权诸事草创,资格未粹。使不相侵,而务相维;兵权涨一度,则民权亦涨一度;逮乎事定,解兵权以授民权,天下晏如矣。”

按照孙中山上述理念,革命初始,将设立军政府,军政府不但掌控军权,而且掌控政权,军政府每平定一县,则须与当地民众约法——既规定军政府对民众的权利和义务,也规定民众对军政府的权利和义务;军政府在当地组建各级政府机构实施治理,民众则组织地方议会,监督军政府的行为。每平定一县,即如此处理,一则,可以防止军政府演变成军阀专权,二则,通过“约法训政”,可以训练民众的民主政治能力。最后18省全部平定,民权主义也同时完成。

有意思的是,“约法训政”这一革命党完成民权的路径,同样属于“开明专制”。陈天华曾如此概括这一路径的本质:“吾侪既认定此主义,以为欲救中国,惟有兴民权改民主。而入手之方,则先以开明专制,以为兴民权改民主之预备。最初之手段,则革命也。”

梁启超解释“开民专制”的意思,是“以所专制之客体的利益为标准”——所谓“所专制的客体”,就是民众;汪精卫总结“约法训政”的意思,是“国民瘁力于地方自治,其缮性操心之日久,有以陶冶其成共和国民之资格”,即培养合格的共和国国民。也就是说,革命党与梁启超,都认为目下国民素质太低,必须经历“开明专制”阶段,以开启民智,训练其政治素养。

虽有如此共识,但梁启超却公开质疑革命党的“民权主义”路径不可能走通。梁氏质问革命党:革命军人果能都有“优美之人格,汲汲于民事乎?”如果有一、二革命军领袖破坏约法践踏民众,其一,军政府之信用自此失去;其二,约法虽然规定军政府若凌辱民众,则民众可以拒绝纳税,但在军政府掌控一切权力的情形下,“军政府屯一小队以督收,其何术不应?”兵威之下,民众亦只能任其宰割。

梁氏还质疑:即便孙中山所领导的革命党均具有高尚的人格,可以保证约法的履行,但革命一旦发动,革命军必然蜂起,其他革命军的素质如何保证?能否服从于军政府?若其宗旨与手段与军政府相异,而势力反较军政府为盛,军政府又该怎么办?

历史之后的发展,证明梁氏的质疑不是杞忧。“约法训政”终成空谈,民国陷入军阀混战之乱局。但最值得深思的是:立宪派要求“开明专制”,革命党也要求“开明专制”,继之而起的共产党,同样对“开明专制”情有独钟,1921年,因为“开民专制”问题,学者朱谦之给中共创始人陈独秀写了一封“永不两立”之信,信中说:

“你主张要从政治上教育上施行严格的干涉主义吗?你要造成一个‘名称其实’的开明专制的局面吗?果然,你的人格就破产了,你已没有再向青年们说话的余地了。你是新式的段祺瑞,未来的专制魔王,我为拥护人们的自由起见,发誓与先生在真理上永不两立。特此预白。”

陈独秀在回信里对自己“开明专制”的政治立场非常自信,毫无疑惑,反嘲笑朱谦之:“我见了你的来信,想不笑实在忍不住,若真笑出来也未免太刻薄了。我请问你:主张从政治上教育上施行严格的干涉主义;主张造成—个‘名称其实’的开明专制的局面,为什么便算是人格破产了?这是什么一种逻辑?我们说理持论只应该指出是非真伪,为什么要顾忌到有没有向青年们说话的余地?难道你是以有无向青年们说话的余地做真理之标准吗?你是相信虚无主义的人,又是出家归佛的人,为什么说出‘在真理上永不两立’的话来?”

只是,百年之后若有勇气回想,是否可以有这样的反思——“开明专制”,真是中国近代以来唯一的选择吗?“开明专制”,真的救了中国了吗?梁启超质疑革命党“约法训政”的那些理由,难道不同样可以用来质疑“开明专制”吗?

论战收场前,主题已转向了“民生主义”。按照革命党的主张,中国不但需要种族革命(民族)、政治革命(民权),而且还需要搞社会革命(民生)。梁启超则只赞成搞政治革命,而认为搞其他两项革命,均是亡国之举。

革命党的社会革命思想,与孙中山旅欧所见——欧洲资本主义发达背后高度的贫富分化以及欧洲工人运动的此起彼伏——有莫大关系。以“社会平等”为核心主旨的欧洲社会主义思潮对孙中山产生了莫大的影响,孙氏日后自述:“民生主义即时下的社会主义。诸君想想,兄弟提倡民生主义是在什么时候?今日国人才出来讲社会主义,已嫌迟了。”

孙中山“民生主义”的核心,是“土地国有”。《民报》将“土地国有”作为革命六大主义的第三条,其基本描述是:近代社会的不平等,是由经济上的不平等所引起的;西方的共产主义与国产主义便想出“土地国有”这个办法来解决问题。中国自三代以来,已有井田之制,这本就是一种原始的“土地国有”,革命成功之后,中国应借鉴古义,实行土地国有制度。

“土地国有”是孙中山极得意的思想。胡汉民曾在《民报》上刊文替其介绍,谈及为何要实行土地国有,文章说:土地与阳光、空气一样,是生产的基本要素,阳光、空气不曾私有,土地也不应该私有。但种种历史原因,导致地主制度产生,此一制度下,有土地者成为资本家,无土地者沦为劳动者,形成了两个阶级。地主不劳而获,劳动者终日辛劳而不得饱食,造成了社会的巨大不平等;尤其近年以来,沿海城市地价暴涨十倍二十倍,地主大获其利,实属加剧贫富分化的非份之财。革命之后,若不改革土地制度,则中国将步西方国家之后尘,不得不面对第二次社会革命。故而,革命之后,必须厉行土地国有制度,由国家征收地税,再将这些收入用在民政设施上,用来国家人民谋利益。如此,方可奠定人人平等的经济基础,民主国家也将由此而诞生。

孙中山亦对自己这一主张寄予了极深的期望,他曾说过:“中国行了社会革命之后,私人永远不用纳税,但收地租一项,已成地球上最富的国。”但恰恰是在这一孙中山最引以为得意的主张上面,梁启超表达了他最决绝的反对,直接咒骂搞此种革命之人为“黄帝之逆子,中国之罪人也,虽与四万万人共诛可也”。其反对理由如下:

其一,革命党对中国的国情理解有误。梁氏认为,清末中国,与欧洲工业革命前后的状况完全不同。中国一般仅够温饱的中产家庭居多,而富豪之家特别少,更没有什么贵族阶级,就经济组织而言,中国要比工业革命前的欧洲完善;就社会分配而言,中国没有大资本家,没有如欧洲那般巨大的贫富悬殊。在中国搞“土地国有”,既不符合国情,没有必要;而且可能给一般游荡无赖子造成尽夺富人家产的机会,造成社会动乱。

其二,中国当前应该解决的是财富的生产积累问题,而不是财富的公平分配问题。梁氏认为,中国当下最严重的病根是贫穷,而不是分配不公,所以,“策中国今日经济界之前途,当以奖励资本家为第一义,而以保护劳动者为第二义”,“中国今日所急当研究者,乃生产问题,非分配问题”。

其三,解决社会公平问题,用“土地国有”的办法是行不通的。梁氏认为,“解决社会问题,当以解决资本问题为第一义,以解决土地问题为第二义”,孙中山认为土地涨价是交通发达、文明进化的缘故;梁氏不赞同这一观点,而是将土地涨价看作经济发达的结果,故而认为要解决土地涨价问题,首要之务,是解决资本问题。

革命党尤其相信,土地国有之后,国家成为唯一的地主,唯一的资本家,所有国民都是劳动者,进而国家掌控一切生产事业,得来的利润,全部用在国民的福利事业当中,如此一定可以天下大治。梁氏也赞同这种理想,但却认为当下不可能实现,须在数百年乃至一、两千年之后才有可能,因为这种设计,不符合人类文明的现状;超越人类文明的现状,而强制推行这种制度,很可能成为灾难。

其四,革命党的理想,在实践上绝无可能。革命党寄希望于将土地收归国有再贷给民众,通过收取地租来维持国用。梁氏认为这是一种幼稚的幻想,因为这其中涉及到诸多矛盾,譬如中央与地方的税收分配、土地价格的浮动导致国家无法拟定确切的收支计划、土地直接使用者与间接使用者税收该如何区别、市民与农民之土地税负该如何区别等等,一项不慎,都可能造成社会动乱。

国民党日后没有再强调“土地国有”,显然与在这场论战中完全被梁氏驳倒有极重要的关系。但历史从来都不乏勇于实践者,“土地国有”究竟能不能实现社会分配之平等,究竟能不能实现社会之公正,时至今日,历史应该已经给出了自己的回答。

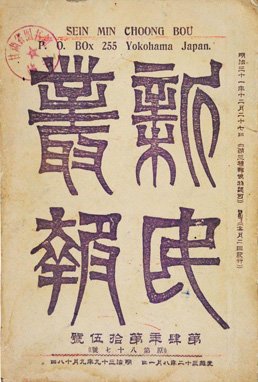

论战主要阵地之《新民丛报》。1902年2月由梁启超创办于日本横滨,1907年11月停办。其创刊号曾开宗明义,谈及报纸的宗旨之所在:“本报取大学新民之义,以为欲维新吾国,当先维新吾民。中国所以不振,由于国民公德缺乏,智慧不开,故本报专对此病而药治之,务来中西道德以为德育之方针,广罗政学理论以为智育之本原”。虽然刊物自称在内容选择上“不为危险激烈之言,以导中国进步当以渐也”,但1905年以前的《新民丛报》,实因梁启超醉心于革命而表现得相当激进;1905年之后,梁启超思想大变,转向改良,刊物内容亦随之改变。论战之后,刊物流失了诸多青年读者。

论战主要阵地之《民报》。孙中山在《民报》发刊词中开宗明义,说明革命党政治纲领之所在:“余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族,曰民权,曰民生。罗马之亡,民族主义兴,而欧洲各国以独立。洎自帝其国,威行专制,在下者不堪其苦,则民权主义起。十八世纪之末,十九世纪之初,专制仆而立宪政体殖焉。世界开化,人智益蒸,物质发舒,百年锐于千载,经济问题继政治问题之后,则民生主义跃跃然动,二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。是三大主义皆基本于民,递嬗变易,而欧美之人种胥冶化焉。其他旋维于小己大群之间而成为故说者,皆此三者之充满发挥而旁及者耳。”

1906年梁启超与子女合影于日本东京。本年初,梁启超写出了著名的《开明专制论》一文,此文日后成为梁氏“维护专制”的“反动之铁证”。殊不知,当日与之论战的革命党,亦同样持“开明专制”之理念——何以后世竞相肯定革命党之“开明专制”,却要大肆批判梁启超之“开明专制”?中国近当代史叙述中,这种“只许州官放火,不许百姓点灯”式的歧视化描述,可谓比比皆是。

青年汪兆铭。作为《民报》的主要编辑,青年汪兆铭在1905-1907年这场梁启超与革命党的大论战中,充当了革命党最得力的攻击手。“精卫”之笔名,亦是由此而始。梁启超曾嘲笑在东京的革命党是“远距离革命家”。针对此讥,《民报》26期刊发了汪兆铭的《革命之决心》一文,文章说:现在四亿人民正如饥似渴,盼等着吃革命之饭。烧熟米饭所需要的一是薪,二是釜;薪需要把自己燃烧化为灰烬,釜则要默默地忍受水煎火烤。革命党的角色也当有薪、釜二种。汪氏希望胡汉民能够承担起更艰难的釜的职责,自己则选择作为刺客北上,承担起薪的职责。

青年胡汉民,1905-1907年论战中革命党的主要攻击手。梁启超批评革命党宣传“排满”是倡导“复仇主义”,认为以“复仇主义”之手段,不可能实现“共和主义”之目的。就革命党而言,“排满”其实也只是手段和权宜之计,辛亥之后,孙中山即刻以“五族共和”取代了“排满”,即是明证——但若无“排满”宣传,辛亥革命能否成功,恐怕尚且两论,正如胡汉民日后总结:“辛亥革命,……排满宣传战胜一时之思想者,实为根本之成功”——胡氏也不得不承认,复仇之主义,掩盖掉了许多更具价值的政建思想。

新中国“镇反运动”中的“诉苦大会”。1947年6月,《渤海区党委土改复查报告初稿》曾总结了土改诉苦的经验:干部必须带头表明态度,尤其要带头哭;如果干部痛哭流泪,群众也容易感情冲动而跟着哭起来;必须培养诉苦带头人,“带头人一哭,下边诉得有劲,如头一个诉得平淡,以下也容易平淡”;1947年7月,冀南三地委《复查中的诉苦问题》中则说:“经过一天多的时间,百分之百的都诉了苦,其成绩效果之大,是在发动群众的已往历史上少见的,有的弟兄二人对面抱头痛苦(哭),口口声声要冤冤相报,有的哭不成声,有的痛哭绝食,有的眼皮哭肿了,有的一人诉苦痛哭,大家为之泪下或伤心的低头不语,一片哭声,其凄凉 惨酷之景况,使人不禁流下阶级同情之眼泪。”之后的镇反运动,亦沿袭了这一基本路数——这种以“仇恨主义”为革命运动之原始推动力的手段,其实最早开始于辛亥革命的“排满”宣传。

关键词:论战 改良 辛亥 革命 开明专制 土地国有

这场关于“中国向何处去”的大论战,就学理而言,梁启超显然留下了更珍贵的思想遗产;但就当日所产生的社会反响而言,革命党却是完胜。个中原因,革命党人、史学家李剑农曾总结了四点:

其一,梁启超的文章虽然感情丰沛,颇能感动人;但革命党阵营中亦有感情丰沛的汪兆铭;其二,青年的心理,总是喜欢激进之新,而厌恶保守之旧的;其三,革命党之《民报》自始至终坚持“三民主义”;梁启超之《新民丛报》,则先鼓吹革命,后又反对革命,梁氏思想之转变固然有深刻背景,但却很难为一般读者所谅解。其四,梁启超所言及的,都是将来的种种不良后果;而革命党所宣传的,则是清廷当局眼下所作的种种恶行。前者尚是未兑现的预言,后者却已是板上钉钉的事实。

但最关键的原因,李剑农却没有提及——就在梁启超以直隶总督袁世凯和湖广总督为例,解释清廷早已不是满人的清廷之际,清廷却将之看作最严重的提醒,迅速将张之洞内调,并将袁世凯开缺回籍——这是这场论战留给历史的第一重悲哀:除了辛亥年,除了革命,那个时代的青年,再无别的选择。

第二重悲哀在于:这场百年前的论战,迄今尚有如此强烈的现实意义,这岂非意味着,国人花费了百年的时光,仍未解决“向何处去”的问题?这个问题,为什么用一百年也解决不了?

资料来源:张朋园《梁启超与清季革命》,吉林出版集团;郭世佑《晚清政治革命新论》,中国人民大学出版社;高瑞泉《中国近代社会思潮》, 上海人民出版社等。

版权声明:腾讯历史原创策划,周一出刊。欢迎转载,但请注明出处。本期责编:谌旭彬。邮箱:newshistory#qq.com(来信时#改为@) ,电话:010—82135176

|

蓝星新时代网 | 版权所有 | 联系信箱及支付宝 fozairenjian#126.com (使用时#改@)

本站域名 www.lxxsd.cn 站内

|